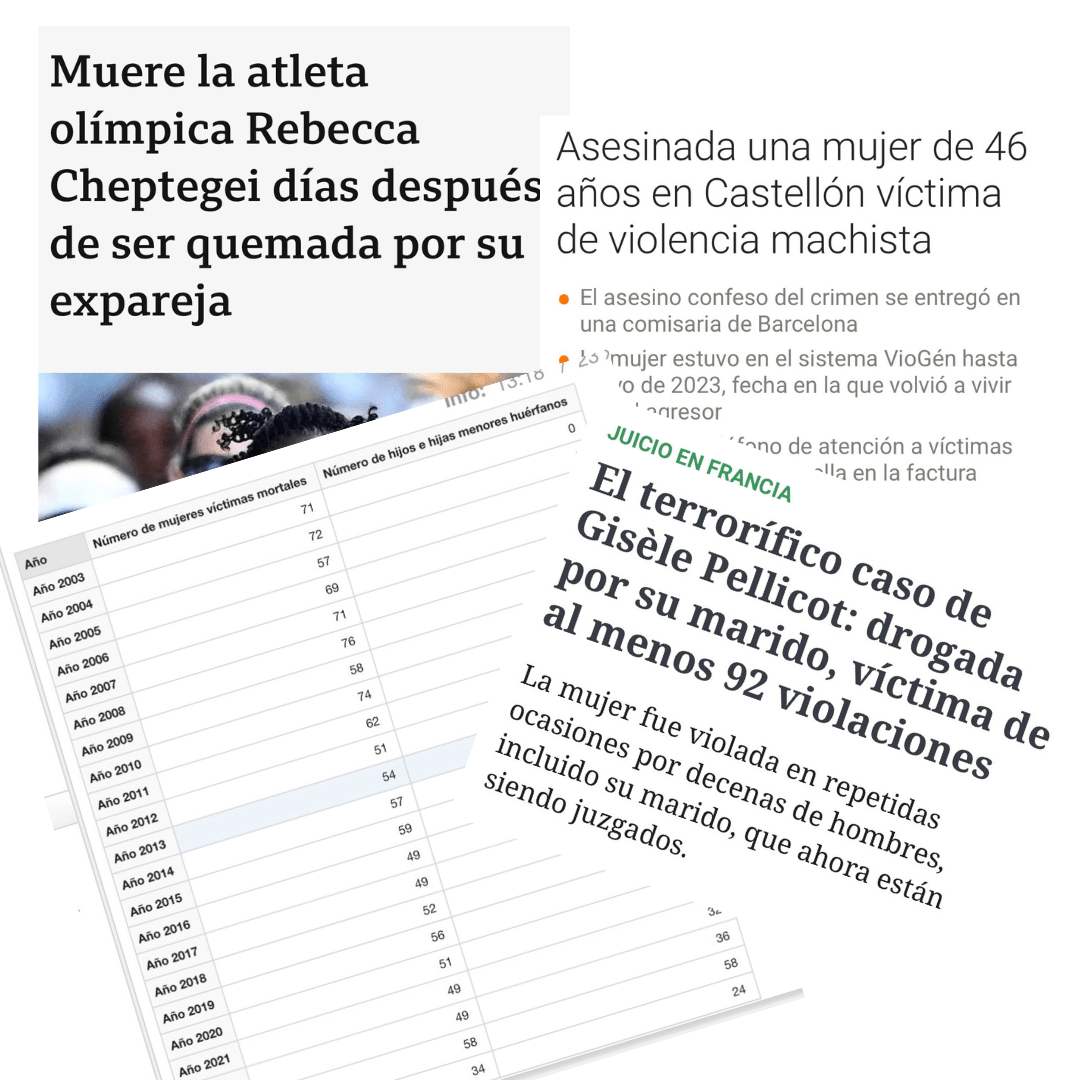

Es complicado quedarse callado ante semejante avalancha de noticias espeluznantes. Pero también lo es opinar cuando eres un hombre cis hetero y buena parte del oráculo RRSS está señalando tu identidad como culpable per se o, peor aún, nadando en esencialismos biologicistas. Además, hago mía la convicción de que es mejor un silencio a no aportar nada nuevo, a sumarse al postureo de repetir lo ya mil veces dicho con el aparente propósito de formar parte del club de lxs igualpensantes.

No soy de flagelarme por haber nacido con pene. Tampoco de justificar a quienes, con uno entre las piernas, cometen semejantes atrocidades. Mucho menos intentaré salvarme con tópicos estilo “no todos los hombres”, son “otros hombres”, “algunos hombres” (tan peligrosamente clasistas, por cierto).

No, no voy por ahí porque el reparto de culpas me interesa entre muy poco y nada, pues nunca resolvieron ningún conflicto, más allá de adjudicar castigos, y éstos sirven para lo que sirven. Prefiero centrarme en la búsqueda de causas y garabatear borradores de soluciones o alternativas a explorar, detectar los posibles nudos que pueden atascar los cambios. Más en concreto, intentar localizar qué no estamos haciendo o, peor aún, qué estamos haciendo mal, aunque sea con la mejor de las voluntades. Y esto, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad colectiva, porque quiero seguir creyendo que a todxs nos sacude lo que sucede, más allá de compartir o no el análisis y las respuestas.

Y no, lo siento pero no tengo la varita mágica. Sólo atesoro muchas dudas, bastantes miedos y un puñado de hipótesis. Muy fuera del estereotipo masculino, lo sé (otro ejemplo de que en el estereotipo no habita nadie).

Después de siglos de movimientos sociales y años de políticas institucionales promoviendo la igualdad, combatiendo las violencias machistas, ¿cabría preguntarse qué hemos hecho mal?, ¿qué seguimos haciendo mal?

Vale que los avances no son lineales, que siempre hay progresos y retrocesos. Vale que a todo cambio le responden resistencias, reacciones aún más virulentas. Vale que los cambios culturales, en el «sentido común», son carreras de fondo y nunca acaban homogeneizando, que siempre hay contradicciones o estaríamos negando la dialéctica y la historia. Sí, vale, pero, ¿no cabría preguntarnos cómo responder a esta reacción? Más aún, ¿que podemos estar haciendo mal hasta el punto de acabar alimentándola?

Algunas preguntas más:

– ¿Estaremos lanzando discursos más culpabilizadores que educativos, más frentistas que de cultivo? ¿No serán lo suficientemente atractivos, seductores para el cambio?, ¿qué hacemos que acaba alimentando las resistencias y provocando reacciones defensivas, inmovilistas, combativas pero a la contra?

– ¿Institucionalizar los discursos de cambio tiene el sobrecoste de invitar a transgredirlos, negarlos, contradecirlos? ¿Qué peso tiene realmente esta hipótesis?

– ¿Nos estaremos centrando en las aulas, en los espacios formales, olvidando que la vida transcurre fuera, que los valores se trasmiten en cualquier espacio, en cualquier encuentro?

– Más allá de los profesionales de la comunicación informal al servicio de la ultraderecha, que son muchos y peligrosos, ¿qué responsabilidades tiene esa legión de comunicadores presuntamente progres que reducen la realidad a cuatro eslóganes, sin matices ni complejidades, con análisis simplistas y simplones? Más preocupadxs por sus audiencias que por la calidad de sus contenidos.

– ¿Será que las formas de relacionarnos se asimilan en el día a día, por aprendizaje vicario, por las estructuras de las organizaciones que construimos, sostenemos, habitamos y no en discursos formales ni en talleres puntuales y cartelitos para rellenar memorias estéticas o celebrar fechas conmemorativas (8M, 28J, 20N…) ?

– ¿Seguimos valorando la vida sexual de los varones cuantitativamente? ¿entre más mejor?, ¿de cualquier manera? ¿Seguimos aplaudiendo la cantidad de encuentros, de parejas, de orgasmos…?

– ¿Hemos abordado una educación sexual que cultive el sexo como un valor o seguimos anclados en el discurso del terror y las prohibiciones?, ¿continuamos dedicando estos espacios mayoritariamente a frenar embarazos e ITG pero no a invitar a explorar y explorarse, a reconocerse interdependientes, deseantes y deseables? ¿Nos empecinamos en centrar la vivencia sexual en los genitales y en la cópula, en la reproducción?, ¿reducimos el sexo a lo físico, a un impulso, una energía o una respuesta?, ¿a un peligro potencial?

– ¿Hemos llegado a cuestionar los códigos con los que nos relacionamos o, por el contrario, nuestras organizaciones siguen fundamentándose en la competitividad, en el sálvese quien pueda, en el todo vale? ¿Nos habremos conformado con que las mujeres ocupen un porcentaje de esas organizaciones aunque para ello tengan que asumir los valores más rancios que se vinculan a la masculinidad, esos en los que se entrena a los varones?

– ¿Seguimos entrenando a nuestros jóvenes en y para la competitividad?, ¿a ganar siempre?, ¿a que luchen por eso que el capitalismo considera éxito? ¿Les instamos al individualismo, al caiga quien caiga, al todo vale?

La obligación de éxito en los mandatos de las masculinidades es uno de los mayores generadores de frustración que, no en pocas ocasiones, se transforma en violencia.

– En los ámbitos en los que convivimos (en todos, en cualquiera: trabajo, familias, amistades, trabajo, deportes…), ¿generamos espacios para el diálogo, donde compartir, poner en valor y abrazar la vulnerabilidad?, ¿para resolver conflictos?, ¿para sabernos-entendernos-vivirnos interdependientes?

Sé que aporto poco o nada nuevo. Soy consciente de que otrxs antes ya han apuntado algunas de estas cuestiones. Yo mismo he compartido algunas anteriormente. Con todo, creo que es por aquí, por la revisión de lo que hemos hecho y en la búsqueda de alternativas por donde único podemos avanzar, construir en positivo. Consciente de que no es sencillo ni rápido. También de que la humanidad ya ha superado discriminaciones aberrantes que también parecieron insalvables durante siglos. Nos toca seguir bregando y, sí, colectivamente, o no llegaremos a ninguna parte.